|

|

|

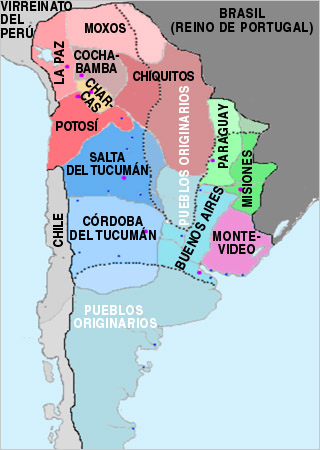

La Provincia de Potosí

La intendencia de Potosí,

o provincia de Potosí, fue una división territorial

integrante del Imperio español dentro del virreinato del

Río de la Plata, creado en 1776. La intendencia, además

de la Villa Imperial de Potosí, estaba dividida entre

los seis partidos de: Atacama, Chayanta, Chichas, Lípez,

Porco y Tarija.

|

|

|

|

Virreinato del Río de la Plata 1776 - 1811

→Mapa detallado del Virreinato del Río de la

Plata en 1783 |

|

En 1783 el teniente asesor

letrado del gobierno de la provincia del Paraguay, Pedro

Vicente Cañete y Domínguez, fue designado como teniente

letrado y asesor de la Intendencia de Potosí. Ahí se

convirtió en consejero del primer intendente de Potosí y

en 1791 por Real Decreto se le acordaron honores de Oidor de la Audiencia de Charcas. En este año publicó la

"Guía histórica, geográfica, física, política civil y

legal del Gobierno e Intendencia de la Provincia de

Potosí". De esta obra integral se reproduce aquí

abajo el “Capítulo Decimocuarto – Del Partido de

Atacama” que nos da una viva imagen de las

condiciones presentes en tierras atacameñas de aquella

remota época colonial. |

|

Las notas marcadas con numeración en corchetes fueron

juntadas por el antropólogo Horacio Larraín, profesor en

la Universidad Católica de Chile, en una reseña en 1974.

La numeración entre paréntesis se refiere a las notas

por Pedro Vicente Cañete y Dominguez.

¡HAGA CLIC en números y marcas para acceder rápidamente

a las notas y de allí volver al texto, o use tecla

"atrás" para volver!

Una lista de vínculos útiles se encuentra al fin de este

capítulo. |

|

|

|

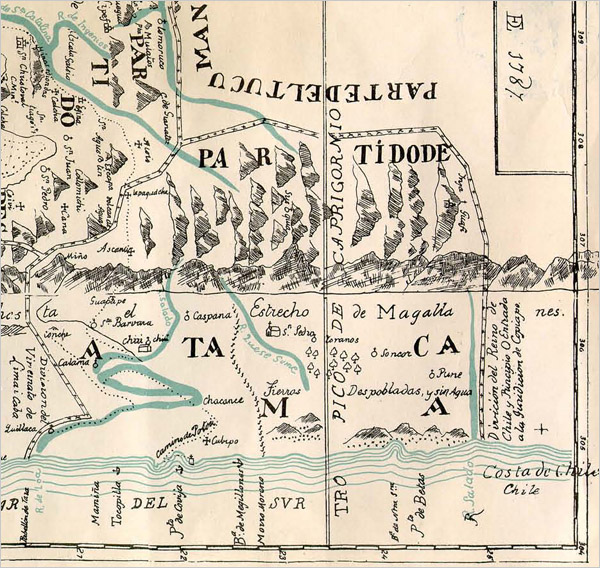

Partido de Atacama

Detalle del mapa: Seis Partidos de la Provincia De

Potosí, por Hilario Malavez

1787

→Baje el mapa completo |

|

|

|

GUÍA HISTÓRICA,

GEOGRÁFICA, FÍSICA, POLÍTICA, CIVIL Y LEGAL

DEL GOBIERNO E INTENDENCIA DE LA PROVINCIA DE POTOSÍ

Pedro Vicente Cañete y

Domínguez, 1791

CAPITULO DECIMOCUARTO

Del Partido de Atacama |

|

NOTICIA PRIMERA

De su extensión; de sus

pueblos y de la naturaleza y fertilidad del terreno.

Este Partido se dilata por

lo ancho sobre la costa del Mar del Sur, a poco más de

100 leguas* desde el Río Salado, que lo divide del

Reino

de Chile (1) hasta el de Loa, que sirve de lindero con la

jurisdicción de Pica

[1]. Su longitud corre de Este a Oeste

hasta sesenta y cinco leguas, confinando con la

Provincia de Salta y Partido de Lípez, en la forma que

demuestra el mapa general de Potosí.

Todo el Partido se divide, en dos

Doctrinas

[2], nombradas

San Pedro y Chiuchiu, con la diferencia de llamarse la

primera Atacama la Alta, y la segunda Atacama la Baja,

guardando todos los demás pueblos de sus respectivas

comarcas esta misma distinción. La Capital es San Pedro,

distante de esta Villa 139 leguas por el derrotero

siguiente: hasta Chiuchiu 18; de ahí a Santa Bárbara 12;

a Polapi 8; a Tapaquilchas 19; aquí comienza la

jurisdicción de Lípez. De este paraje que es una

cordillera alta y frigidísima donde han perecido algunos

caminantes, se viene a Vizcachillas, a las 8 leguas; de

ahí, a Alota 7; al Río Grande 15; a Amachuma 16; al Agua

de Castilla 9; a la punta de la Cordillera de los

Frailes 10; a Porco 8, y a Potosí 9; cuyas distancias

juntas componen las 139 leguas susodichas.

Este tránsito tiene grandes despoblados, muchos de ellos

sin agua ni leña; tales son las 18 leguas desde San

Pedro hasta Chiuchiu. Las 34 desde Polapi hasta el Río

Grande; y de aquí las 22 leguas siguientes hasta Agua de

Castilla, sin que se vea siquiera una cabaña donde

abrigarse contra las intemperies de aquellos rigurosos

climas.

Mucho más penoso es el camino por donde trajinan

regularmente los vecinos de San Pedro; pues, por el

ahorro de algunas leguas, hacen de ordinario sus viajes

hasta San Antonio de Lípez, enderezando el rumbo por un

despoblado de 53 leguas

(2), donde tienen que pasar una

cordillera de 12 leguas, que a más de no tener agua ni

bastimentos, es muy expuesta a grandes tempestades de

nieve que han quitado la vida a muchísimos pasajeros;

siendo continua la incomodidad de su extremoso frío, por

ser esta serranía el mismo cordón de la gran cordillera

de Chile.

Atacama la Alta contiene, fuera de San Pedro, su

capital, los pueblos de Toconao, Soncor, Socaire, Peine,

Susques, Incahuasi, con seis ayllus más, que se

denominan: Condeduque, Sequitor, Coyo, Beter,

Solor y

Solcor [3].

Todas estas poblaciones se componen de 2’936 personas de

la casta de indios, de todos sexos y edades. Viven como

los demás de su especie, sin comodidades ni policía;

pues, aun la capital donde residía el Corregidor del

Partido, no tiene forma de pueblo y las casas están

dispersas como

islas [4], con grandes trechos despoblados.

Los Ayllus tienen todavía menos formalidad. Están

repartidos en cabañas muy pequeñas e incómodas, al

contorno de San Pedro, en la extensión de seis leguas,

entre unos grandes algarrobales y chañares que la

naturaleza crió allí [5]. Cada Ayllu cuida separadamente con

indecible esmero los de su pertenencia, por el interés

del fruto, de que hacen una bebida que ellos llaman "quilapana",

y es la chicha (a manera de cerveza) con que se

emborrachan en sus fiestas.

Se hallan acantonados en este recinto, para disfrutar el

riego de un estero de agua que nace a las seis leguas de

San Pedro, de un manantial que sale en una de aquellas

quebradas.

Como son muchas las chacras y huertas y poca el agua, no

puede alcanzar el regadío a mayor distancia; por lo que

queda sin cultivo y casi erial un inmenso terreno, por

su naturaleza fértil, que pudiera rendir, todos los años

abundantísimas

cosechas [6].

En los tiempos de lluvias, en la cordillera, crece el

estero; pero sus avenidas no subsisten hasta el mes de

octubre, que es cuando más se necesita el riego para que

la semilla sazone bien sin marchitarse con los ardores

de aquel clima [7]; por cuya causa no puede aprovecharse

para sementeras aquella abundancia intempestiva.

El único modo de que florezca este país, es formar en la

quebrada donde tiene su origen el manantial, una grande

laguna que recoja las aguas de avenida a su tiempo.

Engrosándose entonces tres o cuatro tantos más el caudal

actual del estero, podrá surtir agua para regar doce o

más leguas de terreno en las ocasiones de mayor

necesidad; cesarán las pendencias que riñen de continuo

los Ayllus entre sí, por el repartimiento de aguas;

habrán muchas más tierras que distribuir a los que en el

día no las cultivan por falta de agua, asegurándolos con

el interés de la labranza, para que no deserten al

Tucumán o a otros países más dichosos (como ahora lo

hacen) con perjuicio del ramo de tributos; y cuando

ellos no quisieren aprovecharse de estas conveniencias,

no faltarán innumerables gentes que a cien manos acepten

el repartimiento de tierras; lo cual contemplo muy

ventajoso para esta Provincia, pues sólo así se podrá

aumentar su

población

[8].

Sigue Atacama la Baja y comprende seis pueblos, a saber:

Chiuchiu, Caspana, Ayquina, Calama, Conchi y Cobija (que

es el puerto de mar); cuyos pobladores, por entero, no

pasan de

721 personas

[9].

Tiene un gran río que trae su origen del cerro llamado

de Miño, en la jurisdicción de Tarapacá, y es el que

fertiliza sus terrenos, que no son tan pingües como los

de

Atacama la Alta

[10].

Corre todo en un cuerpo hasta la inmediación de Calama,

donde se divide en dos brazos, que no teniendo caja

formal hacen muchos derrames en la campaña y forman una

gran ciénaga de juncos en más de ocho leguas de

extensión. Allí ponen el ganado que quieren engordar

para grasa, y llegan a tal extremo que le imposibilitan

para el procreo; las reses rinden de ordinario seis

arrobas de grasa, la cual, derretida, se mantiene en

aquel paraje siempre líquida como el aceite.

En Chacance se reúnen los dos brazos con caudal

competente de agua más hondo que la estatura de un

hombre, por cuya causa hay dos puentes

formados de

fajina [11] sobre pedestales de piedra. De ahí tuerce su

curso hacia Pica, por el embarazo de las lomas altas que

vienen desde la costa del mar y van a desaguar en el

Puerto del Loa.

A una legua de Calama, corre un riachuelo salado que

sale de los salitrales de Caspana, y de esto procede ser

salobre el agua del río de Miño en Calama, Guacate y

Chacance, como notó

Fresier

(3), sin explicar la causa.

Un Corregidor sacó, media legua arriba de Chiuchiu, dos

bellas acequias por ambos costados del río, para riego

de sus alfalfares y chacras; sin embargo, se ve poca

agricultura en lo general, a excepción de Calama, donde

hay siembras crecidas de maíz, con que comercian con los

moradores de

Lípez, Tarapacá y Pica

[12].

La gente es poco aplicada a la labranza, por la

alucinación de no ser a propósito el terreno.

Efectivamente, no es tan fértil como el de Atacama la

Alta, porque los muchos salitrales lo embarazan, y por

esto preparan la tierra con estiércol de ovejas que

crían a este fin con imponderable cuidado. Pero se

lograrían mejores cosechas, si aprovecharan el guano de

la isla inmediata a Cobija; pues, se ha experimentado

que produce en la tierra el calor más eficaz para

mejorar su virtud.

No debe dudarse que con estos auxilios, sería Atacama el

Partido más rico de nuestra Provincia, sólo con los

productos de la agricultura, que es el interés más

sólido de la humanidad. Su terreno es proporcionado para

toda especie de labranza y es también el de mayor

amplitud para semejante destino. Todo el país se divide

en dos valles muy extensos de tierras llanas y muy

limpias, divididas en partes por la cordillera de Lípez

y por otras serranías que vienen desde la costa,

cortando la campaña unas veces y acercándose a la mar

por otras partes, de suerte que el mismo aspecto del

terreno acredita su fertilidad. |

|

|

|

|

|

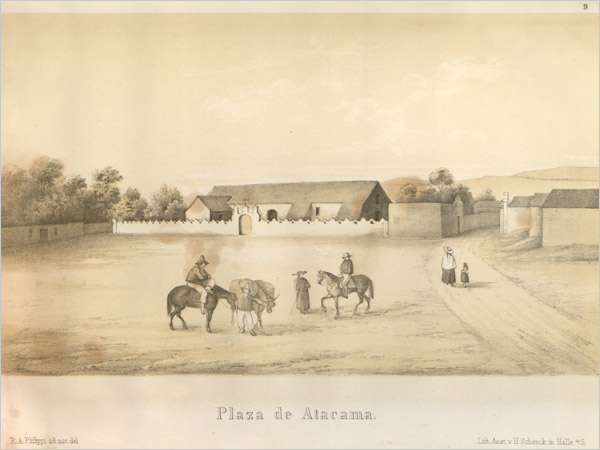

Plaza de Atacama, enero de 1854

Bolivia (1854), Atacama, San Pedro (Atacama la Alta)

-22.91080°, -68.19992°, 2445m

→Mapa |

|

Este gráfico muestra San Pedro de Atacama, 63 años más

tarde de la guía de Pedro Vicente Cañete, y se originó

con motivo de la expedición del naturalista alemán

Rodolfo Amandus Philippi, cuyos resultados se publicaron

en 1860 en su obra “Reise durch die Wüste Atacama”

(Viaje por el Desierto de Atacama). Nos cuenta así el

eminente naturalista (traducción del alemán):

Ni geógrafos europeos ni pueblo y Gobierno de Chile

disponían de conocimientos acerca de la naturaleza de la

zona que lleva el nombre de Despoblado o

Desierto de Atacama y que se extiende desde el Río

Copiapó (27° 20’ lat.S) hasta Cobija (22° 30’ lat.S) y

desde el litoral del Océano Pacífico (70° 40’ long.W,

aproximadamente) hasta las provincias argentinas al este

(68° long.W aprox.) Este territorio tiene una superficie

de unas 1687 millas cuadradas y por lo tanto, alcanza

casi el tamaño del Reino de Nápoles sin Sicilia. Aparte

del interés científico, que tuvo que presentar la

investigación sobre esta tierra incógnita, era deseable

un conocimiento más preciso de la misma por varias

razones. En esta región se encuentran los límites de

Chile, Bolivia y de las provincias argentinas, que hasta

la hora no están determinadas - una cuestión que tarde o

temprano debe ser aclarada. La creencia de que el

desierto de Atacama debe abarcar enormes tesoros de

metales preciosos, es muy común, porque desde la época

colonial se considera ser cierto, que un área, por

cuanto más árida y desolada que sea, más riquezas

minerales contendría. Esta opinión se comprobó con el

descubrimiento de las ricas minas de plata de Trespuntas,

a 21 leguas al nordeste de Copiapó y de varios

yacimientos de cobre en el litoral.

Así era de cierta importancia conocer recursos minerales y opciones de

transito que ofrecía esta región. Estos y otros motivos

deben de haber empujado el Gobierno de Chile a

encargarme por decreto del 10 de noviembre de 1853, de

explorar el desierto de Atacama. |

|

|

|

NOTICIA SEGUNDA

De los minerales y demás producciones de este Partido.

Hablando de metales, nuestro

Dn. Alonso Barba

(4)

[13], no

asegura de otros en Atacama sino del cobre, afirmando

que hay muchas caudalosas vetas y que algunas concluyen

en la mar, en farellones grandes de este metal macizo.

También

calcula

(5) por cierto que debe haber oro, por la

abundancia de lapislázuli, en que se cría este precioso

metal; pero no testifica que en su tiempo se trabajase

ninguna mina de su especie; sin duda porque en aquel

siglo no se había descubierto todavía.

Después acá, se han trabajado varias, no sólo de oro

sino también de plata, en lo que debemos fundar una

esperanza casi segura de que se descubrirán más adelante

otras minas, que en el día se hallan ocultas, bien sea

por falta de industria inteligente en materias de

minería, o porque estas gentes no se aplican a

buscarlas, por el desaliento que les causa su pobreza.

Toma fuerza esta probabilidad en la observación del P. Teville

(6)

[14], el cual describiendo las costas de Atacama,

dice que son montañas desiertas y estériles, sobre que

no se ve planta alguna, y que ésta es marca infalible de

los metales que ellas encierran en su seno.

Ya vemos verificados estos pronósticos en el mineral de

plata nombrado "Chaltipor", y en los de oro de

Olaroz,

Incahuasi, Susques y San Antonio del Cobre. Todos ellos

abundan de una admirable multitud de veneros. No pongo

duda en que rendirían mucha riqueza en trabajándose con

método y con inteligencia; pero estas gentes jamás se

mueven al examen de las minas, ni se atreven a emplear

su caudal sino cuando hay ruido de alguna boya en que se

puede sacar a cincel el oro y la plata; por esto es que

las de Atacama, se hallan

entregadas al

juqueo

(7) de

cuatro indios infelices, que no son capaces de hacer

ningún progreso a su ventaja ni en beneficio del Estado.

No obstante, entiendo por informes muy calificados, que

de Incahuasi se saca bastante oro; aunque aquí no se

conocen sus productos, porque los vecinos del Tucumán y

Salta, con quienes confina, se los llevan en cambio de

carnes y de otros bastimentos, sin pagar

quintos

[15], por no

haber ningún Ministro que cele su cobranza en aquellos

parajes; pues el Subdelegado apenas puede recaudar los

tributos y no es difícil creer que no se descuide en

hacer su negocio con el oro.

El mineral de

Conchi

[16] (que es de cobre) es donde más se

trabaja en la granalla. Con todo, están poco

aprovechadas aquellas riquezas naturales, porque no

tienen ningún establecimiento de industria en qué dar

valor a sus producciones.

También refiere Barba

(8), por fama constante, que en

Atacama había

finísimos diamantes (a), y que oyó decir

que por un poco de

coca

(9) que valía dos reales, había

dado una india vieja un puñado de piedras brutas, que

valieron en España

muchos ducados

[17].

No debemos pues admirar ya lo que

Tabernier

(10) cuenta

como privilegio de la naturaleza en Bizapur, Golconda,

Bengala y Borneo en las Indias Orientales y en las

Occidentales, el Brasil, suponiéndolos únicos depósitos

de estas preciosas piedras, cuando las tenemos también

nosotros en abundancia dentro de nuestros países; aunque

la falta que hay de prácticos para conocerlas, las

mantiene ocultas a nuestro hallazgo.

Lo mismo dice de las

turquesas y asegura

(11) que estando

en los Lípez, de Cura, vio una tan grande como un real

de a dos, y debemos creer que si la codicia de las minas

de oro y plata no tuviera tan ciegos a los hombres en

estos países, ni los privara de otras investigaciones

más honoríficas y nobles, quitaríamos con nuestras

turquesas el inmenso valor que ahora tienen en la Europa

las que vienen de Persia y de Levante, según

Tabernier y

Bowles (12)

[18].

No es menos rico este Partido de hermosísimos

mármoles

(13) que hay en abundancia, matizados de celajes,

salpicados de negro, amarillo, verde y blanco, de los

cuales se han llevado algunos a España, por

particulares, y por acá se han fabricado preciosísimas

aras. Todavía exceden en lustre y hermosura a los que se

sacan a una legua de las minas de berenguela de Pacajes,

y serían más estimables si nuestras gentes fuesen de más

fino gusto.

En las costas marítimas del mismo Partido, atestigua el

citado

Barba

(14), que se han sacado perlas muy

particulares de los mejillones que se venden para comer,

sin que ya tengamos que envidiar al Golfo Pérsico, Isla

de Ceylán, Panamá, California y otras pesquerías, donde

se coge esta

preciosa piedra

[19].

No es menester ponderar los grandes progresos que

pudiera tener nuestro comercio, con la abundancia de

ramos tan estimables como hemos referido, pues se deja

percibir por sí misma la utilidad.

Aun sin el tráfico de piedras preciosas y metales,

tienen los de Atacama un tesoro en sólo la fertilidad de

sus campos. En

otro lugar

(15) trato de los muchos

productos que puede dejar a esta Provincia, la siembra y

beneficio del cáñamo, argumentando por la igualdad de

aquel terreno con el de Chile, donde este ramo rinde

considerables utilidades para jarcia y otros destinos; y

desde luego es infalible este cálculo teniendo la

experiencia de haber fructificado felizmente algunas

cortas siembras de cáñamo que se han hecho en Atacama.

Pero el trabajo es que han suspendido su cultivo, porque

viven alucinados con

el oro y la plata

[20].

Sobre todo, es más apreciable y abundante el ramo de

lanas de vicuña. Hay tanta copia de estos animales en

Atacama, que sólo en el año de 1786, se contaron muertas

por aquellos contornos más de tres mil, con las nevadas

de la cordillera. Aunque hay vicuñas en toda la sierra,

es muy superior en calidad la lana de las de Atacama,

por ser más blanca y de mejor madeja; por este interés

pasan los vecinos de Salta, con infinidad de perros,

dentro del distrito de este Partido, y hacen unas

batidas en que arrean millares de vicuñas,

aprovechándose ellos, más que nosotros, de sus lanas,

como se ve por el mayor comercio que hacen con este

efecto; motivo poderoso para celar tal fraude y prohibir

las cacerías en nuestro territorio.

Los indios las cogen en unos rodeos de hilos con que

circunvalan grandes

espacios de terreno

[21], donde las

acantonan, como se dijo hablando de Lípez; pero, a más

de penosa, no es segura esta especie de cacería; porque

entrando con las manadas de vicuñas algún guanaco,

rompe este solo el cerco y

escapan todas tras él

[22].

El modo más común de las cacerías de Atacama, es

esperarlas en las aguadas, donde bajan a beber al medio

día con el excesivo calor del sol; los indios se

esconden con sus perros dentro de unas pircas (que son

paredes de piedra sobrepuesta, sin barro ni argamasa) y

allí se mantienen observando cuándo salen del arroyo

hacia la serranía, luego al punto sueltan los perros que

son diestrísimos, y a poco trecho de carrera van

desjarretando multitud de vicuñas, porque la vez que

beben se hartan de manera tal, que con el peso del agua

pierden la mitad de su agilidad, y fácilmente las

alcanzan y

matan los perros

[23].

Aprovechan la piel para el comercio y la carne para

comer, y se puede asegurar que es el único alimento del

mayor número de aquellos infelices; tanto, que se

expondrían a perecer en prohibiéndoles este recurso.

Sólo se puede remediar incitándolos con algún premio

grande a que vayan domesticando estos animalitos, como

es fácil, según lo expuesto en

otro lugar

(16). En tal

caso, matarían para alimentarse, las que ya no son

capaces de procrear, al modo que lo ejecutan con los

carneros de la tierra

[24], y después de la utilidad de las

lanas y de otros usos a que se pueden aplican, sería un

gran proyecto pasar a España algunas majadas

domesticadas, las cuales trasladándose a la sierra,

darían esta nueva preferencia a nuestras producciones,

como sucedió con las

ovejas merinas

(17) de Castilla. |

|

|

|

|

|

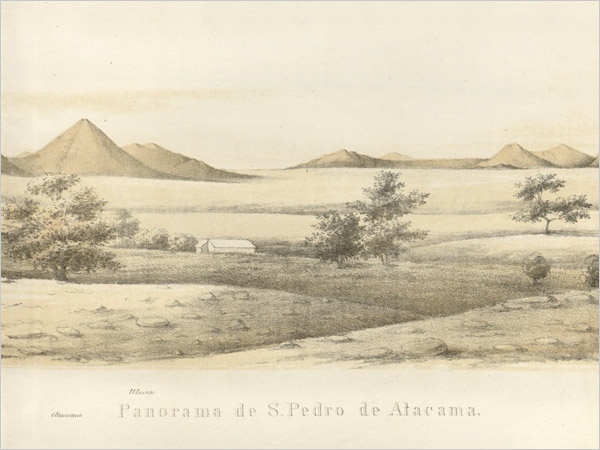

Panorama de San Pedro de Atacama en 1854

Detalle de un grande gráfico panorámico. Los dos

volcanes a la izquierda con nombre de "Atacama" y "Macún"

son los volcanes Licancabur (5914m) y Juriques (5718m);

siguen a la derecha los cerros Toco (5604m), Negro

(5040m) y el verdadero Macón (5150m) |

|

Junto con el mencionado gráfico de San Pedro, en la

crónica de expedición al desierto de Atacama de Rodolfo

Amandus Philippi en 1853-1854 se publicó también una

grande representación panorámica mostrando tres puntos

de la grande Depresión Andina que se forma por un ancho

valle en dirección longitudinal del sur al norte entre

la Cordillera de Domeyko y la alta Cordillera. En esta

cuenca el agua que baja de la alta Cordillera no tiene

salida y evapora no más, siendo así la causa de

formación de una serie de salares. Las representaciones

incluyen:

▪ San Pedro de Atacama, al norte del Salar de Atacama y

fin de la depresión hacia el norte.

→Mapa

▪ Tilopozo, aldea (hoy abandonada) al sur del Salar de

Atacama.

→Mapa

▪ Río Frío, una quebrada con un río salobre que se

pierde en el desierto, a oeste del Salar de Pajonales y

al inicio de la depresión en el sur (aproximadamente a

la altura de Taltal).

→Mapa

→Baje aquí la representación panorámica

(8787x 3843 Pixel jpg, 4.93MB)

→Vea un retrato de la morfología de Atacama en este

sitio web. |

|

|

|

NOTICIA TERCERA

Del Puerto de la Magdalena de Cobija. Se describe su

situación y su comarca, con algunas reflexiones

importantes sobre si conviene o no fomentarlo de cuenta

de la Real Hacienda.

Cobija cae a la parte occidental de Potosí, sobre la

costa del Mar del Sur, a distancia de 177 leguas de esta

Villa Imperial, en 22° 20' de latitud, según las

observaciones de

Dn. Pedro Manuel de Zedillo

(18), aunque

otros

(19), con corta diferencia, le dan más o menos altura

de Polo.

El

P. Teville

(20) estuvo en este Puerto y lo describe:

que es una rada o ensenada abierta por todas partes, a

excepción del lado oriental; su anclaje bueno; pero por

poco mar que haya afuera, con especialidad cuando los

vientos aprietan del Oeste, las oleadas que vienen a lo

largo, se rompen sobre la costa con tanta violencia que

no hay embarcación que se atreva a salir a tierra

durante el mal tiempo, sin que corra peligro.

Toda la costa está llena de rocas muy grandes; el mejor

lugar para el anclaje, es al Oeste de la Capilla. Las

rocas que están al Sur, favorecen el desembarco y ponen

los navíos a cubierto de la mar gruesa, cuando los

vientos soplan del Sur, que son los más generales en

toda la costa.

Añade el

mismo autor

(21) que desde la bahía hasta Cobija,

la costa es un plano de cerca de media legua, que va a

terminar al pie de las montañas. M. Fresier,

viajero

francés (22), examinó por más tiempo y con mayor prolijidad

el puerto y sus contornos, y emprendió de propósito

viaje hasta Lípez, para instruirse mejor de todo el

terreno. Este autor afirma que es una pequeña bahía de

un tercio de legua de hondura, donde se meten los navíos

a 18 o 15 brazadas de agua, de fondo arenisco y de poco

resguardo contra los vientos del Sur, que son los más

ordinarios por allí.

Al parecer, se contradicen ambos viajeros acerca de la

seguridad a la parte del Sur; pero lo cierto es que

Teville solamente asegura que las rocas ponen a cubierto

los navíos, pero no niega el riesgo cuando apretaren las

tempestades.

Algunos ponen por señales del puerto, unas manchas

blancas que se ven por allí.

Fresier

(23) reprueba esta

observación, por falible, respecto de abundar de ellas

toda la costa, y asigna por mejor distintivo la mayor

elevación que se reconoce desde Morro Moreno (que está

10 leguas al Sud-Oeste), hasta arriba de la bahía; de

suerte que este lugar es el más alto de la costa, aunque

con poca diferencia.

El puerto se compone de algunas cabañas de indios,

hechas de cueros de

lobos marinos

(24). Por toda arboleda

se ven allí dos palmas y cuatro

higueras

(25), que pueden

servir de marca para el anclaje. Junto al pueblo corre

un hilo delgado de agua un poco salada, que destila gota

a gota y a fuerza de paciencia apenas se puede surtir un

navío, al cabo de veinticuatro horas.

Todos los viajeros constatan esta

falta

(26), por, más que

los naturales quieren persuadir lo contrario por sus

fines particulares. Es verdad que en otros parajes hay

menos agua; pero esto no quita que sea poca y mala la de

Cobija. Tampoco les he creído la calidad curativa de la

terciana que le atribuyen; porque uno u otro ejemplar

que citan, pudo ser efecto de la casualidad, como de

ordinario sanan los atercianados, o tal vez procedido de

la fruta que allí se coge; lo que no es extraño en este

género de enfermedad.

Absolutamente no hay yerba para las bestias, y es

preciso enviar las mulas y demás animales a lo alto de

la montaña, para poder subsistir. Aunque allí engorda el

ganado por la grosura y solidez del pasto, que hay en

poca cantidad, se inficiona la carne de cierto afecto

enteramente desagradable al paladar, de manera que se

hace incomible.

De esto proviene que el puerto jamás se ha poblado,

sino de los infelices pescadores, que viven de sólo

pescado desde que aprenden a comer. La aridez del

terreno se conoce bien por la esterilidad de las

montañas. Se sienten allí con exceso los calores de la

zona tórrida, y con no llover jamás es un país casi

inhabitable; por cuya causa y por la falta de comercio,

testifica

Teville

(27) que casi nunca anda allí ningún

navío. Añade

Fresier

(28), que por ser un puerto escaso de

todo, jamás ha sido frecuentado por otros que los

franceses, porque estos siempre han buscado para el

desembarco de sus mercaderías en la América, los lugares

más cercanos a los

minerales

(29) y los más distantes de

Oficiales Reales, a fin de facilitar el comercio de

contrabando y el extravío de la plata.

Con el mismo objeto han tomado anclaje algunos navíos

de España y del tráfico de Lima, huyendo de los

Oficiales Reales de Arica, porque los Corregidores

fácilmente se convenían a cualquier disimulo cuando el

partido fuese lucrativo.

Pero lo que ganaban en mangas perdían en faldas (como

dice nuestro adagio) y así vemos que en muchos años no

ha vuelto a este puerto ningún navío.

Ya se ha hecho descripción de los grandes despoblados

que tiene el camino, a más de penosos, arriesgados.

Agréguese ahora que, desde el puerto a Chacance no se

encuentra pasto ni leña, y lo que es más, ni una gota de

agua en distancia de 22 leguas.

De allí a Guacate sigue el mismo desierto, que continúa

después hasta Calama; y si bien hay agua en las dos

pascanas anteriores, es salobre, y no se encuentra

siquiera una cabaña donde abrigarse del sol.

Todas estas dificultades han impedido la frecuencia de

embarcaciones en este puerto. Cuando, por el contrario,

sobre distar menos Arica de Potosí, (dista 150 leguas)

se viene por unos caminos hermosos, llanos y poblados,

sin riesgo de cordilleras y de otros mil trabajos que

ofrece el trajín de Atacama.

Considero que ningún mercader querría anclar su navío

en Cobija, aunque su puerto fuese de los habitados;

porque sobre exponerse a los cuidados penosos ya

referidos, allí se estaría eternamente por falta de

retorno, y cuando quisiera volverse lo ejecutaría de

vacío.

Convengo que el anclaje de Cobija es mejor que el de

Arica, por el fondo arenisco y conchoso que aquél tiene;

pero jamás confesaré que el puerto sea capaz de fomento.

Lo primero que se busca para una población, según los

preceptos de la política, es la comodidad de agua, de

leña y de pastos, cuando no muy cerca, a una distancia

proporcionada donde sea fácil el recurso; y querer

fomentar un sitio privado de todas estas conveniencias

juntas, para habitación de hombres, es pretender o

matarlos de miseria o pensionar perpetuamente al Rey

para que costee la subsistencia. Luego, Cobija no es

capaz de fomento, por todas las circunstancias

expresadas.

Si el puerto fuera útil y ventajoso al comercio,

ninguno sería bobo para que dejase de hacer su negocio

por allí. La experiencia los ha desengañado ya, y si

tentasen de nuevo a la fortuna, serían tan desgraciados

los sucesos últimos, como los primeros. Sobre todo,

siempre que con el tiempo, se reconozca ventaja, el

comercio mismo fomentará el puerto, como ha sucedido con

el de Montevideo en el Río de la Plata.

Entre tanto, no conviene fortalecerlo ni impedir costo

alguno de la Real Hacienda; pues, además de estar

defendido por su naturaleza y circunstancias de sus

comarcas, nada granjearíamos con habilitarlo, que

aumentar un cuidado más para el Gobierno en ocasiones de

guerra, y exponer al oprobio de las fuerzas o de la

fortuna enemiga el honor de nuestras armas con el

interés del Estado y vida de los vasallos. Al contrario,

estando como ahora despoblado, con la precisa proporción

para las pescas del congrio, con que se surte casi toda

la costa y mucha parte de lo interior de la sierra,

ninguna nación marítima puede pensar en atacarnos por

allí, porque, sobre no tener interés, se expondrían a

perecer con la escasez de agua y por imposibilidad de

todo recurso para alimentos, que sería preciso buscarlos

en Calama, a distancia de 39 leguas desiertas. De suerte

que según el estado actual de las cosas, nada tenemos

que temer, aunque andara allí la armada más poderosa del

mundo. Porque manteniéndose siempre dos centinelas por

turno de dos en dos meses, sobre las montañas del

puerto, con el avisó de estos se pondrían a salvo los

pescadores con los pellejos marinos (que es todo su

tesoro), y de esta manera nadie peligraría, y los mismos

enemigos levantarían el sitio, vencidos de la propia

indefensión.

El mayor interés que pudiera obligar al proyecto de

formalizar algún establecimiento en el puerto, sería,

como he oído decir, la pesca de ballena.

Algunos que han visto pasar por la costa una u otra

ballena, ya han creído que hay abundancia competente

para empeñarnos a la empresa de su pesca. Es verdad que

Dn. Antonio Ulloa

(30) asegura que en las inmediaciones a

Concepción de Chile, y a las islas de Juan Fernández,

vieron algunos ballenatos o ballenas de aquel mar; pero

su misma narración indica que son pocas, y cualquiera

que se haga cargo del grande silencio que guardan los

viajeros Teville y Fresier en orden a ballenas sobre

nuestra costa, se persuadirá forzosamente de que no las

hay, y que son raras las que se llegan a ver al cabo del

mes.

Los ingleses, daneses y algunos franceses van a

Groenlandia todos los años, a hacer pesca de ballenas;

pero esto es porque aquel mar está tan lleno de ellas,

que se cuentan hasta quince especies diferentes. Lo

mismo practican en Terranova casi todas las naciones,

principalmente los ingleses, holandeses y franceses, con

la seguridad de que abunda allí tanto el bacalao y la

ballena, que algunas veces embarazan el paso de los

barcos

(31).

Estas observaciones sirven para conocimiento de la

voluntariedad con que se ha pretextado hallarse

empleadas en la pesca de ballena las embarcaciones

inglesas, que en este año de 1759 se han visto por las

costas del Mar del Sur en los puertos de Arica, Pisco,

Atacama y otros. Los únicos parajes, que abundan de

ballena en nuestros mares de América, sabemos que están

desde Castillos a 30 leguas de Montevideo hasta el

Estrecho de Magallanes; pero de allí hacia el mar

Pacífico son muy pocas las ballenas que se encuentran

según las relaciones de nuestros viajeros, para que no

se estime por voluntario y paliado el colorido de la

pesca. Sin que deba apreciarse el testimonio de algún

inglés moderno, porque es de sospechar que se haya

meditado apoyar sobre este punto el móvil de las miras

por donde se conduce esta nación desde las primeras

inquietudes de sus colonias.

Son demasiado sabidas las pendencias que han reñido las

Potencias Soberanas sobre el uso libre de la pesca en

todos los mares, principalmente en el Océano, queriendo

sostener esta licencia en el Derecho de Gentes, que hace

comunes a todas las naciones los mares y su pesca por

ser un cuerpo indivisible, que no admite límites

convenientes, por su misma inmensidad. Contra estas

pretensiones, no hay duda que el Derecho Público

suministra apoyos muy poderosos a favor de los soberanos

perjudicados; porque el señor del territorio también lo

debe ser de los mares adyacentes, para el amparo,

conservación y defensa de los usos del dominio; y es por

esto el intitularse los Monarcas de España Reyes de las

Indias Occidentales, Islas y Tierra firme del Mar

Océano, con un derecho más justificado, que aquel que se

arrogó el pueblo romano para apropiarse la dominación de

todo el Mar Mediterráneo, y conceder su mando absoluto a

Pompeyo el Grande, desde las columnas de Hércules.

Con todo, quedará

más asegurado nuestro Derecho en desvaneciendo el falso

pretexto de la pesca; porque si Roma defendió la

dominación marítima para estorbar los ataques y

perjuicios, que experimentó de parte de los Piratas por

los embarazos que ponían al transporte de víveres y al

uso libre de su comercio marítimo; nosotros debemos

amparar a toda costa los límites matemáticos, que fijó

sobre los mares de América el Sumo Pontífice Alejandro

VI, como Juez árbitro entre los dos Soberanos de España

y Portugal, para impedir el comercio prohibido del

contrabando en nuestras costas, la ocupación clandestina

de alguna de nuestras Islas y otros mil inconvenientes,

que callo por notorios a todo hombre de Estado, y porque

ninguno ignora que con este fin se establecieron en las

Indias los guardacostas, sobre tratado expreso en las

Cortes extranjeras de defender la entrada de

embarcaciones de otra bandera en los distritos de

nuestras pertenencias marítimas: dejándoles libre

solamente la navegación para el paso a sus Colonias y

establecimientos Americanos.

Siempre que alguno afiance igual suceso en Cobija, yo

confesaré ser bueno el proyecto; pero será menester que

el Rey haga todo el costo, mediante a no haber allí

embarcación ni persona de posibilidad para gastar 10

pesos; pues, apenas pescan el tollo y congrio aquellos

infelices, con sedal y anzuelo.

Lo sólido es aplicarnos a la labranza del trigo y

cáñamo y al trabajo de las minas; y todo lo demás es

edificar sobre arena. Y si yo dijera otra cosa, no sería

buen servidor del Rey, ni fiel a la verdadera felicidad

del Estado: estoy muy cerca de Atacama; he oído los

mejores informes y nada escribo que no sea notorio a

todos. |

|

|

|

Notas de Pedro Vicente

Cañete y Domínguez

(1) Los grandes desiertos de Atacama, de que hace

mención D. Antonio de Ulloa en su Viaje a América, Lib.

1º, Cap. 13, Nº 358, tomo 3º, fol. 207, están antes del

río Salado, el cual es su verdadero lindero con el reino

de Chile, a los 25 grados de latitud, según Murillo en

su Geografía Histórica, Lib. 9º, Cap. 16, tomo 9, fol.

294.

[25]

(2) Fresier: en su relación del viaje a la Mar del Sur.

(3) Fresier: en su Viaje, fol. 130.

(4) Barba: Lib. 1º, Cap. 29, fol. 30.

(5) Barba: Lib. 1º, Cap. 26, fol. 27 al fin.

(6) El P. Luis de Teville, en el Diario de sus

observaciones en las costas orientales de la América

Meridional, año de 1712, tomo 2º, fol. 589.

[26]

(7) Así llaman en el país el trabajo corto de los que

andan a la solicitud de dos o tres onzas de oro, sin

emplear labores formales.

(8) Barba: Lib. 1º, Cap. 15, 136.

(a) Don Manuel Fernández Valdivieso, siendo Corregidor

ahora treinta y seis años, remitió a Lima varias piedras

y encontraron dos diamantes de valor; pero, se ignora el

mineral de donde sacaron, porque no se tomó razón de

ello. (Nota del Ms. del A. G. I.).

(9) Juan de Laert, en el Lib. 10, Cap. 2, Nº 40, fol.

400 de la Descripción General de las Indias

Occidentales, explica la figura, naturaleza y

propiedades de la coca; yerba tan usada en el Perú, que

sólo en él se consume al año el valor de más de

doscientos mil pesos.

(10) Tabernier, en su Viaje a las Indias Orientales,

Lib. 2º, Cap. 15.

(11) Barba: Lib. 1º, Cap. 15, fol. 79.

(12) Tabernier, en el lugar citado. Bowles en la

Historia Natural de España, fol. 540.

(13) Barba: Lib. 1º, Cap. 16, fol. 15.

(14) Barba: Lib. 1º, Cap. 26.

(15) Final del Artículo Primero del Párrafo Único que

sigue al presente Capítulo.

(16) Vide Cap. 11, Noticia 2ª.

(17) D. Antonio Pons en su Viaje de España, tomo 8,

carta 5, fol. 190, Nº 62, y tomo 10, carta 7, Nº 51,

fol. 199. - Vide a Bowles, sobre el cultivo de estas

lanas, en su Historia Natural de España. Dice Pons, que

en tiempo de D. Alfonso último, se trajeron la primera

vez las pécoras de Inglaterra, en las naves carracas, y

que es el origen de las "ovejas marinas", que el vulgo

llama merinos, por su lana. Que estas pécoras se

colocaron en los montes de Segovia.

(18) Zedillo: gran piloto que hizo muchos viajes por la

Mar del Sur.

(19) M. Fresier, en su Viaje de la Mar del Sur, fol.

130, asigna 22 grados 25 minutos: Murillo citando a Le

Isle, en su Geografía Histórica, Lib. 9, Cap. 16, Nº 9,

fol. 294, pone 22 grados 30 minutos con la cual

graduación se conforma Echard ilustrado por Montpalau,

tomo 1º, Letr. A. T., fol. 101.

(20) Teville en su Diario de observaciones, tomo 2º,

fol. 589.

(21) El mismo: fol. 586, tomo 2º.

(22) Fresier: en su Viaje de la Mar del Sur, fol. 130.

(23) Fresier: fol. 130.

(24) Fresier: fol. 130, testifica de 50 casas, pero

estas son unas veces más y otras menos, porque como

todos son pescadores, se llevan en las canoas los cueros

de que forman sus cabañas sobre costillas de ballena, y

entonces se minora el número, y crece cuando se juntan

en el puerto. No hay más casas formales que las del

Corregidor, Cura, Gobernador indio, dos bodegas y dos

casas de españoles.

(25) Fresier cuenta 4 palmas y 2 higueras, pero el

tiempo ha cambiado el número.

(26) Fresier: fol. 130; Teville: tomo 2º, fol. 589.

(27) Teville: tomo 2º, fol. 584.

(28) Fresier: fol. 130.

(29) Confina Atacama con Lípez, que en aquellos tiempos

tenía riquísimos minerales, de donde se extraviaba

inmensa cantidad de plata, por la distancia de los

Oficiales Reales de Potosí y fraudes de los mismos

Corregidores.

(30) Ulloa: en su Viaje, Lib. 2º, Cap. 3º, N° 452, tomo

3º, fol. 275, y tomo 4º, Lib. 3º, Cap. 1º, N° 631, fol.

387.

(31) Vide a Jordán, en la Geografía Moderna, Art. 7º, §

1º, tomo 8º, fol. 78. |

|

|

|

Notas de Horacio Larraín

(1974)

* Una legua castellana corresponde a 5,6 kilómetros,

tanto como se camina a pié en una hora.

[1] El Partido de Atacama, uno de los seis que

constituían la Provincia de Potosí, limitaba, por el

norte con el río Loa, límite sur de la Audiencia de Lima

y por el sur con el río Salado. El Mapa mandado levantar

en 1787 por el Gobernador Cañete y Domínguez señala

estos límites. El Partido dependía de la Audiencia de

Charcas no de la de Lima y hasta el año 1776, la

Audiencia de Charcas dependió del Virreinato del Perú.

Creado el Virreinato de la Plata (Buenos Aires) el año

1776, la Audiencia de Charcas, con todas sus

dependencias, fue transferida a este Virreinato. En

1787, don Juan del Pino Manrique, Gobernador-Intendente

de Potosí, declara que el límite sur del Partido de

Atacama es el río Copiapó (Cfr. Boman, 1908, II:

711-712). Se ha disputado si la Audiencia de Charcas

llegaba o no, a la costa misma (Cfr. Paz Soldán, 1878:

9). Este autor defiende que la costa de Tocopilla y más

al sur estaban bajo la dependencia del Curato de Pica, y

por tanto, de la provincia de Arequipa. Para Del Pino

Manrique, el limite occidental del Partido de Atacama

era "el Mar del Sur". Por lo que se puede apreciar, a

partir de 1776 el Partido de Atacama pasa, junto con la

Audiencia de Charcas, al Virreinato del Plata; sólo el

límite Sur era disputado: unos ponían el río Salado,

otros el río Copiapó; otros, incluso, más al norte.

[2] Las Doctrinas eran divisiones administrativas de

carácter eclesiástico, pero también fungieron como

entidades para efectos civiles.

[3] Los citados pueblos se encuentran al borde este y

norte del Salar de Atacama o en las cabeceras de los

ríos San Pedro y Vilama, al norte de San Pedro de

Atacama Los ayllus nombrados son estancias agrícolas

dependientes de San Pedro y conservan hasta el día de

hoy sus nombres y su pobladores se identifican con

ellos.

[4] Se señala que para esa fecha (1791) prácticamente

todos los habitantes dependientes de San Pedro de

Atacama son indígenas y que el patrón de asentamiento no

se presenta en forma de pueblo ordenado, estando las

casas dispersas. Se quiere decir con ello que las casas

no se encuentran una al lado de la otra, separadas por

calles, sino a trechos con "las casas dispersas como

islas". San Pedro era, pues, un conjunto de ayllus o

estancias.

[5] Ayllu voz quechua, que designaba a una

comunidad de familias unidas por lazos comunitarios,

territoriales y genealógicos. Se le ha llamado también

un "clan localizado". En tiempos coloniales (como es del

caso aquí) designaba, según Steward (Edit., 1963, 11:

975) un establecimiento de mayor tamaño que una estancia

y menor que un pueblo. En los ayllus actuales suele

haber dos o más viviendas, rodeadas de sus terrenos

agrícolas. Podríamos compararlo a una parcela

comunitaria.

[6] Alusión a los terrenos no aprovechados ya entonces.

Es casi seguro que el aprovechamiento actual sea aún

mucho menor, pues se pueden observar terrenos amplios,

aun provistos de cercas, en completo abandono y, en

ocasiones, semienterrados por el avance de la arena.

Esto, a pesar de los canales encementados que lo

recorren.

[7] Se trata del río Vilama. Las avenidas, fruto de las

lluvias en el altiplano, suelen llegar desde fines de

febrero hasta el mes de abril o mayo. El Salar de

Atacama, según lo ha demostrado Peña (1964: 44-45) en su

parte media, constituye el lugar más meridional de

influjo de los vientos húmedos provenientes del norte

Aquí se desvían bruscamente hacia el oriente y aquí ha

de buscarse la explicación de la ausencia total de

precipitaciones, durante la época estival, en las zonas

de altura situadas al sur del Salar.

[8] Es valiosísima la proposición hecha

aquí por Cañete: la construcción de un embalse del río,

aprovechando su máximo caudal. La misma preocupación

para afianzar la agricultura y la población, manifestaba

en el documento anterior, relativo a la Quebrada de

Tarapacá.

[9] Este dato, unido al anterior de San

Pedro y dependencias, nos hace calcular en 3’657 la

población indígena del Partido de Atacama, sin tomar en

consideración la población de la costa (exceptuada

Cobija) que debió ser ínfima. Para una fecha bastante

próxima, (1796) había en Tarapacá "más de 5’000 indios",

según el Censo del Virrey Gil de Taboada (Bermúdez MS,

1971: 50). Con razón, pues, el Partido de Atacama era

considerado el más despoblado de toda la Provincia de

Potosí (Cfr. Juan del Pino Manrique, en Bertrand, 1885:

145).

[10] Se trata del río Loa.

[11] "Puentes de fajina": construidos

con haces de ramas y gramíneas resistentes, amarradas

fuertemente entre si.

[12] Importante referencia al rol de

Calama, como expendedor de maíz para el altiplano

(Lípez) y los pueblos de Tarapacá y Pica. Del íntimo

contacto entre los pobladores de las quebradas de

Tarapacá, y del altiplano con la costa y con Atacama,

nos hablan numerosas referencias.

[13] Don Alvaro Alonso Barba, que

fuera Cura en la Imperial de Potosí, publicó en el año

1640 la obra "Arte de los metales en que se enseña el

verdadero beneficio de los de oro y plata por azogue..."

(Reimpreso por el Real Tribunal de Minería, Lima, 1817).

Esta obra fue clásica en la materia durante las siglos

XVII, XVIII y XIX.

[14] En carta del 15-VII-1974, nuestro

colaborador y amigo don José María Casassas Cantó nos

hacía notar que era su convicción de que no existía

ningún Padre Teville y que debía tratarse de una mala

lectura paleográfica del apellido del Padre Louis

Feuillée. La mera lectura de la nota (6) de este

Documento (al final del mismo) comprueba totalmente su

aserto. En efecto, el religioso mínimo francés Louis

Feuillée, matemático, astrónomo y experto en historia

natural, visitó nuestras costas a partir de fines de

1708. Estuvo en Cobija el 15 de mayo de 1710. Escribió

dos obras en las que resume sus observaciones. La

primera titulada: Journal des Observations Physiques,

Mathématiques et Botaniques, faites par l’ordre du Roy

sur les Cotes Orientales de l'Amérique Méridionale, et

dans les Indes Occidentales, depuis l'année 1707, jusque

en 1712. A Paris chez Pierre Giffart, 1714. La segunda:

Suite du Journal des Observations faites sur les Cotes

Orientales de l'Amérique Méridionale et dans un outre

Voyage fait a la Nouvelle Espagne et aux d'Amérique,

París, 1725. Cañete y Domínguez cita aquí explícitamente

la primera obra, y al autor lo llama P. Luis de Teville.

El año (1712) coincide plenamente. Podemos concluir,

pues, sin sombras de duda, de que jamás existió el tal

P. Teville. Agradecemos cordialmente al Dr. Casassas la

sugerencia que nos llevó a dilucidar el texto.

[15] Refiérese al pago del impuesto

del "quinto real" (o 20%) que regía para las

explotaciones mineras.

[16] Situado en 21° 58' Lat. S. y 68°

45' Long. W., a corta distancia del caserío del mismo

nombre, fue explotado hasta no hace mucho tiempo (con

certeza durante el siglo XIX), obteniéndose de él

atacamita y carbonato de cobre (Riso Patrón, 1924: 244).

[17] Se trata probablemente de un

simple decir; jamás se han encontrado, después,

diamantes en el Norte de Chile.

[18] Turquesas y malaquita (ambos

minerales de cobre) abundan en el área de San Pedro de

Atacama y han sido encontradas en profusión en forma de

cuentas de collares en las tumbas atacameñas.

[19] No nos sorprende esta afirmación.

Perlas pequeñísimas se encuentran hoy día con mucha

frecuencia en el interior de las valvas de Perumytilus

purpuratus (chorito) y, seguramente, eran mucho más

grandes las que se podía encontrar en el interior del

choro grande, o Choromytilus chorus, de gran tamaño, hoy

prácticamente extinguido en el extremo norte del país,

pero que fue abundante hasta comienzos del siglo.

[20] Durante toda la Colonia, se

descuidó notablemente el desarrollo y fomento de la

agricultura en los valles y oasis del Norte Grande. Una

excepción, a lo que parece, la constituyen las extensas

retículas de "eras" o "melgas" de cultivo en la Pampa de

Huara, que debieron ser cultivadas (en su máxima

extensión) muy probablemente en el siglo XVII, para ser

después casi totalmente abandonadas (Cfr. Larraín, 1974

a) o reocupadas periódicamente, en pequeña parte.

También fue intenso el cultivo en el valle de Azapa y en

el oasis de Pica-Matilla.

[21] Es valioso este testimonio

referente a la caza comunal de la vicuña (Vicugna

vicugna L.), hoy día casi totalmente extinguida en la

zona. Los "rodeos de hilos", de que habla el autor, eran

llamados chacu por los quechuas. Son numerosos los

testimonios de cronistas coloniales que nos hablan de

esta práctica tanto entre los quechuas, como entre los

aymaras de la Sierra y Altiplano.

[22] La razón, bien conocida por los

cronistas, era que la vicuña, animal muy temeroso,

respetaba el tendido de hilos de lana, que servía de

cerco imaginario. El guanaco (Lama guanicoe L.), en

cambio, hacía caso omiso del aparente obstáculo,

"rompiendo" en su veloz carrera, los hilos tendidos.

Tras él, se evadían, igualmente, las vicuñas. Dado que

vivían en los mismos parajes, era fácil que se les

infiltrara, al rodear las vicuñas, algún guanaco.

[23] Esta observación, de una

costumbre por desgracia hoy ya desaparecida al haberse

casi extinguido el animal (la vicuña), nos parece muy

significativa para examinar los restos arqueológicos de

estructuras de piedras (pircas) cuyo sentido no nos sea

claro, en lugares próximos a las aguadas. Tal cosa

tendría especial aplicación en las vecindades (altos) de

San Pedro de Atacama. En este mismo número de la

Revista, viene un artículo de Serracino y Stehberg, en

el que analizan el significado y función de las

estructuras o amontonamientos de piedras, próximos al

sitio arqueológico de Ghatchi. ¿No podría pensarse, tal

vez, en que éstos fueran bases para hacer un tendido de

hilos de lana o, en algunos casos, viviendas

improvisadas para acechar la presa, como elementos

necesarios para el chacu de la vicuña" La distancia,

relativamente próxima, de ellos, y su orientación

rectilínea podrían insinuar esta aplicación práctica.

[24] "Carneros de la tierra" llamaron

los españoles durante largo tiempo a las llamas (Lama

glama) y a las alpacas (Lama pacos), por ser semejantes

a éstos.

[25]

Insiste Cañete y Domínguez al igual que el Plano de 1787

que acompaña su Obra que el límite sur del Partido se

halla en las riberas del río Salado, y no del Copiapó,

como reseñaba don Juan del Pino Manrique, que fuera

Gobernador del Partido de Potosí en 1797.

[26]

Véase nuestra nota [14] donde se prueba que se testa

inequívocamente del fraile Mínimo,

Padre Louis Feuillée. |

|

|

|

Enlaces útiles:

→Guía de la Provincia de Potosí, la obra original y

completa de Pedro Vicente Cañete y Domínguez de

1791(archivo pdf, 12.7MB)

→Capítulo XIV del Partido de Atacama, extracto del

guía de Pedro Vicente Cañete, 1791 (archivo pdf, 278kB)

→Mapa de los seis Partidos de la Provincia de Potosí

en 1787, por Hilario Malavez, suplemento al guía de

Pedro V. Cañete (archivo jpg, 471kB)

→Pedro Vicente Cañete y Domínguez (1749-1816),

Consejero del Primer Intendente de Potosí hasta el año

1791 (en línea)

→El Virreinato del Río de la Plata, 1776-1811, la

época de Pedro V. Cañete. (en línea)

→La Guerra del Pacífico 1879-1883, en que Bolivia

perdió el territorio de Atacama a Chile (en línea)

→Mapa de Bolivia en 1907 por Luís García Mesa que

muestra también las delimitaciones de los “territorios

cedidos por diversos tratados internacionales”,

incluyendo Atacama (archivo jpg, 4.8MB) |

|

→Vuelva

al inicio |

|

|

última actualización

2022-05-20

|

|